Il y a de cela quelques années - la Syrie était encore en paix - je me rendis à Palmyre au départ de Damas. Le trajet se faisait en trois petites heures avec de confortables bus pullman, dotés de l'air conditionné.Une commodité fort appréciable lorsqu’on s'engageait dans le désert avec une température supérieure à 40°C. Le temple de Bel excepté, les ruines de la cité antique s’offraient au passionné d’histoire en libre accès. Je découvris ainsi avec délectation, comme dans un rêve éveillé, l'arc monumental, la grande colonnade, le théâtre, le tétrapyle, le temple de Baalshamin. C'était là-bas, au cœur de l'ancienne Mésopotamie, que l'on retrouvait un peu des conditions de voyage de l’orientaliste en Grèce ou en Turquie au dix-neuvième siècle, avant le déferlement du tourisme de masse : de rares visiteurs ; juste quelques locaux cherchant à vous vendre qui un collier, qui un keffieh, qui une promenade en dromadaire à l’ombre des colonnes de ces lieux mythiques... Il fallait admirer le soleil, au couchant, dorer ces vieilles pierres qui faisaient corps avec les sables brûlants ; et songer aux caravaniers qui, en le voyant disparaître derrière les collines environnantes, se réjouirent maintes et maintes fois au cours des siècles passés d'atteindre le but, ou tout au moins l'étape, sur leur longue route vers d'incertaines richesses.

Tandis que j’observais la sauvagerie gagner les bancs d’une École ruinée - celle-là même qui, à force de ne plus instruire, faciliterait la récupération d’esprits faibles par les pires extrémismes, y compris par des filières djihadistes destinées à semer la terreur les matins de janvier -, ce fut à Palmyre, donc, que je vins rechercher quelques bribes de civilisation, de beauté et de lumière, sous un ciel d'un bleu éclatant et pur. Si je craignais alors de ne jamais la revoir, c’était simplement parce que je savais, dans le secret de mon âme bouleversée par la contemplation des splendeurs de la reine Zénobie, que je n'aurais peut-être pas l'occasion de retourner dans ce pays... et non pas parce qu'un joyau deux fois millénaires risquait de passer avant moi, simple mortel...

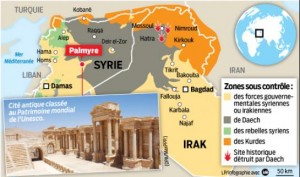

Les barbares, depuis, sont entrés dans Palmyre. Et, lorsqu’on se souvient du sort qu’ils ont réservé aux vestiges de Nemroud, en Irak, on est en droit d’être inquiet. Mais comment a-t-on pu en arriver, quatre ans après le début des troubles en Syrie, à ce cauchemar ?

Une intégrité territoriale précaire

Que les choses soient claires. Je ne méconnais pas le caractère autoritaire du régime syrien. Il s’agit d’un Etat policier qui laisse peu de libertés à ses citoyens. J’ai moi-même le souvenir de la surveillance dont mes déplacements étaient l’objet – et cela de manière systématique - de Damas à Palmyre, de Palmyre à Dei-ez-Zor, de Deir-ez-Zor à Alep. Je devais présenter mon passeport au moment de la montée dans le bus, la police était avertie de mon arrivée à chaque étape, et je devais me plier à un court interrogatoire lorsque j’arrivais à destination : vérification des papiers, demande des prénoms du père et de la mère, questions sur l’itinéraire…

Je me soumettais néanmoins à ces contrôles de bonne grâce. Les formalités accomplies, le policier abandonnait son apparente froideur pour conclure par un « Welcome ! » des plus cordiaux, et je pouvais poursuivre mon voyage sans difficultés notables. Du reste, je relativisais : il ne fallait pas oublier que la Syrie, qui représentait alors une oasis de paix dans ce Proche-Orient si souvent assimilé aux crises et aux conflits, demeurait officiellement en état de guerre avec Israël : depuis la fin de la guerre du Kippour (1973), en effet, il n’existe qu’une ligne de cessez-le-feu entre les belligérants sur le plateau du Golan, annexé par l’Etat hébreu malgré la résolution n° 242 du Conseil de sécurité des Nations unies ; que la Syrie, encore, conservait un contentieux frontalier « de type Alsace-Lorraine » avec la Turquie (Damas ne reconnaissant pas la souveraineté d’Ankara sur la région d’Antioche, ou province de Hatay) ; que la Syrie, enfin, avec l’intervention américaine en Irak de 2003, se retrouvait avec à ses portes une puissance interventionniste l’ayant placée sur son « axe du mal »…

Dans ce contexte, pouvait-on vraiment en vouloir à un Etat à l’intégrité territoriale déjà bien mal en point de surveiller de près les allées et venues d’un voyageur étranger sur son sol ? Que ferait la France, dans une situation similaire, si elle était cernée d’ennemis comme elle a pu d’ailleurs l’être elle-même au cours de son histoire ? Gardons-nous de juger trop hâtivement les acteurs d’une géopolitique qui n’a rien à voir avec celle d’Etats engagés sur la voie d’une paix durable, par exemple dans le cadre de la construction européenne.

Oui, le régime syrien est un régime autoritaire.

Mais il a eu le mérite, dans un contexte régional trouble et explosif, d’assurer une stabilité intérieure permettant la coexistence de multiples communautés, dont 10 % de chrétiens.

Oui, le régime syrien est un régime autoritaire.

Toutefois, depuis le début de la guerre civile, des choses me mettent mal à l’aise dans la façon dont les évènements sont présentés dans nos grands médias occidentaux. A commencer par un manichéisme qui conduit, d’une part, à idéaliser la « rébellion syrienne » et à accorder à ses soutiens d’abondantes tribunes (dans une démarche ressemblant au bout du compte à un matraquage, voire à de la désinformation pure et simple) ; et, d’autre part, à ostraciser toute voix discordante et à diaboliser à outrance Bachar el-Assad.

Les mensonges de BHL et consorts

Il faut se rappeler de Laurent Fabius assurant en décembre 2012 : « le Front al-Nosra fait du bon boulot » (alors même que l'organisation en question venait d'être classée « terroriste » par les États-Unis, et qu’elle se révèlera un peu plus tard être l’un des noyaux de cet Etat islamique dont le monde découvre avec effarement le vrai visage).

Il faut se rappeler de l'inénarrable Bernard-Henri Lévy (ministre des affaires étrangères officieux ne bénéficiant d’aucun mandat légitime, et ayant déjà contribué à l’implosion de la Libye, implosion dont on peine encore à mesurer toutes les conséquences) affirmant sur I-Télé le 17 septembre 2013 :

« Bachar el-Assad est le meilleur allié des islamistes les plus radicaux de la région, puisqu'il est allié à l'Iran ; là où il y a les islamistes les plus radicaux. »

Des propos d’une rare bêtise, quand on sait que la dictature baasiste est une dictature laïque, et quand on connaît un peu la façon dont se décline le spectre religieux au Moyen-Orient. Depuis la révolution de 1979, qui fut certes une révolution conservatrice (voir sur ce point l’ouvrage de Daniel Clairvaux, Iran : la contre-révolution islamique, L’Harmattan, 2013), il ne s’agit pas de nier le caractère théocratique du régime des mollahs. Et, en effet, le voile (à ne pas confondre avec la burqa) est par exemple obligatoire sur tout le territoire de l’ancienne perse. Mais la situation des femmes est en réalité bien meilleure, dans ce pays pétri de paradoxes voire de schizophrénie, qu’en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Yémen et autres foyers de wahhabisme, où la charia s’applique dans sa déclinaison la plus rigoriste. Pour mémoire : les femmes peuvent y travailler, y étudier (plus d’un étudiant iranien sur deux est… une étudiante) et, dans les rues de Téhéran, le voile se porte souvent largement rejeté en arrière, couvrant à peine les cheveux, ce qui serait inimaginable à Ryad (voir cette fois, pour le lecteur désireux d’appréhender cette complexité, l’ouvrage de Delphine Minoui, Les Pintades à Téhéran : chroniques de la vie des iraniennes, Jacob-Duvernet, 2007)…

Il faut se rappeler, encore, de ce lieu commun rabâché à longueur d’antenne dès qu’il s’agit d’évoquer la Syrie, selon lequel « Bachar el-Assad est un dictateur sanguinaire qui massacre son propre peuple ». Doit-on vraiment accorder une foi aveugle à ce type d’argument, qui sonne décidément trop faux pour être pris pour argent comptant ?

« Il massacre son propre peuple » : on imagine alors des sortes de fosses, dans une scène qui évoquerait une séquence du film Il était une fois la révolution de Sergio Leone, dans lesquelles des civils seraient fusillés à la chaîne par les sbires du régime, sous les yeux d’un despote jouissant du spectacle avec sadisme de la terrasse de son palais. Alors que la Syrie est en guerre et que, sur les 200.000 à 300.000 morts du conflit, on dénombre pas loin de 100.000 tués dans l’armée régulière et chez ses alliés (selon les chiffres de l’Observatoire syrien des droits de l’homme lui-même, qu’on ne peut guère suspecter de complaisance envers le régime). Une guerre, donc, qui, comme toute guerre parce qu’il n’existe pas de « guerre propre », entraîne son lot de destructions, d’exactions, de crimes de guerre certainement (et cela des deux côtés) ; et non pas une tuerie à sens unique perpétrée par un nouveau Néron n’en finissant pas d’incendier Rome, comme le suggère la formulation « Il massacre son propre peuple ». Présenter les choses de cette façon, au mieux c’est se complaire dans l’inexactitude, au pire c’est se livrer à une propagande éhontée et mensongère.

On remarquera au passage que, lorsque les bombes américaines ou israéliennes tuent des civils, parfois en grand nombre, on ne parle plus de « massacres » mais de « dégâts collatéraux », voire on justifie les ravages (comme à Gaza) en parlant de « prix à payer »… La France elle-même, qui exerçait naguère un protectorat sur la Syrie, n’y a pas laissé que de bons souvenirs. A Damas, un quartier s’appelle aujourd’hui « quartier de l’Incendie » en mémoire du bombardement de 1926, pour réprimer la révolte des Druzes.

La caution apportée au terrorisme islamique

Il faut se rappeler, enfin, de ces titres de presse mensongers alimentant une pensée unique, suite à une interview accordée au Figaro par Bachar el-Assad : « Syrie : quelles cibles françaises pour Bachar el-Assad ? » (Le Point, 2 septembre 2013) ; « Bachar el-Assad menace la France » (Libération, 3 septembre 2013) ; « La menace directe de Bachar el-Assad à la France » (Paris-Match, 3 septembre 2013) ; qui laissaient entendre à l’opinion que le président syrien projetait de s’attaquer à la France, éventuellement en perpétrant des attentats sur son sol. Alors que l’intéressé, à mille lieues de « menacer la France », ne faisait que soutenir la thèse d’une pseudo-rébellion dissimulant un foyer d’islamisme radical ; il mettait en garde notre pays contre le jeu trouble de sa diplomatie ; il attirait son attention sur le risque de se tromper d’ennemi ; et sur celui de favoriser, au bout du compte, de vrais extrémistes…

Or, les attentats de janvier 2015, à Paris, ne tendent-ils pas à montrer que la mise en garde était fondée ? Qui est le plus menteur, en l’occurrence ? Assad ou Fabius ? Poutine ou Hollande ?

Et si Bachar el-Assad est bien ce boucher assoiffé de sang qu’on vend à l’opinion publique occidentale, alors pourquoi se montrer si réticent à lui donner la parole ? Est-ce cela le pluralisme des opinions sur lequel se fondent nos démocraties ? S’il n’a aucune crédibilité, il ne devrait pas être très difficile de démonter ses arguments. Alors pourquoi déployer maints efforts afin de disqualifier son propos ? Et pourquoi reprocher aux médias de lui permettre de s’exprimer les rares fois où ils le font (à l’instar de France 2 voilà quelques semaines) ?

Est-ce parce qu’on a peur de voir le citoyen se rendre compte que la vérité et le mensonge ne se situent peut-être pas là où on lui avait dit, cela à grands renforts d’«analyses politiques » fortement orientées (celles d’Olivier Ravanello sur I-Télé, par exemple) ?

En 2011, les islamistes en Irak étaient exsangues.

C’est la situation en Syrie qui leur a donnés un nouveau souffle, parce qu’elle les a amenés à s’appuyer sur des éléments qui rêvaient de mener une guerre civile dans le but de renverser le pouvoir (voir à ce sujet le très instructif documentaire intitulé DAECH, les racines du mal, diffusé sur France 5 le 2 juin dernier). De là à penser que, dès le départ, la « rébellion » en Syrie, en effet, n'était pas à mettre sur le même plan que les autres révolutions arabes, et qu'elle n'était probablement pas aussi pacifique que la doxa a voulu l’affirmer... D'ailleurs, en Tunisie, d’où sont parties ces fameuses révolutions arabes… En Tunisie, donc, et cela même dans les milieux qui se réjouissent du départ de Ben Ali et de l’actuelle transition démocratique, on est plutôt sympathisant de Bachar el-Assad, voire de Vladimir Poutine…

Parce que, dans ce pays qui sera durement frappé par les attentats du Bardo, on sait pertinemment que ce n’est pas à Damas que règne la barbarie...

Quel malheur que, depuis l'ère Sarkozy qui n'a fait qu'annoncer la ligne Hollande en matière de politique étrangère, la France ait rompu avec de vrais diplomates, de ceux qui avaient une vision du monde et comprenaient les enjeux du Moyen-Orient (ce qui ne les exempte pas de toute critique, évidemment) : Villepin, Védrine... voire Chevènement... Il faut se rappeler du discours du premier à l’ONU en 2003, pour s’opposer au projet américain de guerre en Irak.

Un ministre des affaires étrangères digne de ce nom s’inquiétait alors d’une déstabilisation durable de la région, pouvant entraîner à long terme l’accroissement du risque terroriste. Prémonitoire.

Conclusion

Ce n’est pas par goût du pouvoir fort que je regrette la façon dont la France, depuis 2011, a tenté (de quel droit, d’ailleurs ?) de disqualifier, de diaboliser, d’affaiblir, d’isoler et de renverser Bachar el-Assad (en libéral qui s’assume, je reste pour ma part attaché aux libertés individuelles ainsi qu’aux progrès démocratiques, lorsqu’ils sont envisageables).

Mais la Syrie demeurait jusque-là un pays stable dans lequel les gens pouvaient vivre décemment, et où ils jouissaient tout de même de plus de droits (notamment les femmes) que chez certains de leurs voisins (qui sont parfois nos alliés alors qu’on y coupe les mains et qu’on y lapide des malheureuses).

La réalité, à cet égard, c’est que nos gouvernants, au travers d’un prisme manichéen et aveugle, ont de fait encouragé la destruction de ce pays tout en nourrissant l’ogre islamiste qui a fini par se constituer en califat, et qui recrute maintenant des candidats au djihad des deux côtés de la Méditerranée. Les fautes politiques se sont succédées.

Aveuglement, stupidité ou… cynisme ? Car, au final, on en viendrait à se poser cette question : à qui profite DAESH ? Après tout, l’Etat islamique au Levant ne propose pas un système de société forcément plus terrifiant que celui de l’Arabie saoudite, où les Etats-Unis disposent de quelques bases… En d’autres termes, si on se borne à laisser de côté les offuscations de bon ton pour examiner la situation avec froideur, l’EI n’est pas une mauvaise affaire pour les intérêts occidentaux, dans le cadre de la nouvelle Guerre froide qui se joue avec la Russie : ennemi de la Syrie et de l’Iran, c’est également une épine dans le pied de Moscou.

En Tchétchénie, de plus en plus d’insurgés prêtent allégeance au califat (Le Monde du 31 mai au 1er juin 2015)… Alors, oui, d’un strict point de vue géopolitique, à qui profite DAECH ?

Daniel ARNAUD (12 juin 2015)

Philosophe, écrivain,

Auteur, entre autres publications, de La République a-t-elle encore un sens ? (L’Harmattan, 2011), ouvrage dans lequel on trouvera en annexes son carnet de voyage en Syrie, en Iran et en Asie centrale.