Alors qu’elles n’étaient qu’une poignée avant 2013, environ 300 femmes européennes auraient aujourd’hui rejoint les rangs de l’État islamique (EI). Ce phénomène nouveau pose bien sûr la question des aspirations de ces femmes souvent très jeunes, mais également du rôle que leur réserve Daesh. Entretien avec Farhad Khosrokhavar, sociologue à l’EHESS et auteur de Radicalisations (Maison des sciences de l'homme, 2014).Comment expliquer la recrudescence de candidate au jihad ?Il faut resituer ce phénomène dans une perspective historique. Avant 2013, la proportion de femmes jihadistes était effectivement très faible. Aujourd’hui elles représentent environ 20% des départs pour la Syrie, ce qui est énorme. Ces chiffres sont certes à prendre avec précaution, mais il n’y a aucun doute sur le fait que les femmes soient surreprésentées par rapport au passé et, fait nouveau, soient aujourd’hui en grand nombre issues de pays occidentaux.

Ce nouvel afflux est donc totalement nouveau ?Oui. Quelques cas de femmes occidentales converties, comme l’Américaine Coleen LaRose aussi connue sous le nom de «Jihad Jane», sont à recenser avant 2013, mais le phénomène restait jusqu’alors extrêmement limité.Auparavant les femmes qui s’engageaient étaient pour la plupart directement liées aux zones d’action des groupes jihadistes. Celles qu’on a appelé les «veuves noires», par exemple, étaient des femmes tchétchènes qui en sont venues à la lutte armée après avoir perdu tous leurs proches masculins, notamment leur mari – bien souvent lui-même mort du fait de ses activités terroristes. C’est ce type de profil qu’on retrouve en octobre 2002, lors de la prise d’otage d’un théâtre à Moscou : parmi la cinquantaine de terroristes tués lors de l’assaut des forces russes, on a décompté 19 femmes. De même, on retrouve plusieurs exemples de femmes kamikazes d’origines libanaises ou palestiniennes, qui se sont fait exploser au nom du nationalisme contre l’occupation israélienne.

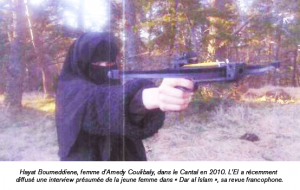

Qu’est-ce qui caractérise cette nouvelle génération d’enrôlées occidentales ?Ce qui est frappant aujourd’hui, c’est que nous avons bien plus affaire à des jeunes filles qu’à des femmes. Avant la guerre civile syrienne, les candidates occidentales au jihad avaient entre une vingtaine et une trentaine d'années. Leur lien au jihadisme résultait souvent d’un mariage ou d'un lien de sang avec un homme déjà radicalisé, auquel elles étaient affectivement attachées ou soumises.Ce sont à présent des post-adolescentes de 15-17 ans, souvent issues de la classe moyenne et sans lien antérieur avec l’islam, qui sont tentées de gagner la Syrie. Les aspirations ne découlent donc plus forcément d’une pure soumission patriarcale, mais de plus en plus d’une démarche volontariste et autonome, même s'il y a une grande part de mythification dans cette attitude.Cette autonomisation nouvelle, on la retrouve par exemple chez Hayat Boumeddiene, la femme d’Amedy Coulibaly, qui, quelques jours avant la prise d’otage de la superette casher, décide d’emprunter une autre voie que son mari et de rejoindre la Syrie.

Vous parlez d’ « aspirations » : qu’est-ce qui peut pousser des adolescentes de classe moyenne à rejoindre Daesh, où les femmes sont réduites à un état de servitude ?Les quelques témoignages qui ont été recueillis sont plus marqués par une vocation humanitaire qu’une haine de la société occidentale — présente elle dès le départ chez les jeunes des banlieues —, ce qui n’empêchera pas cette hostilité de survenir a posteriori. Il s’agit alors de venir en aide aux frères et aux soeurs oppressés par le régime de Bachar Al-Assad, auxquels ces jeunes femmes se sentent liés depuis leur récente « conversion » à l’islam.La propagande de Daesh joue beaucoup sur ce romantisme exotique, cette imprégnation d’idéaux faussement humanistes avec la mise en scène des massacres du régime syrien, ou de leurs propres scènes d'exécution qui cultivent une morbide volonté de puissance.Le départ pour la Syrie est ainsi un moyen de vivre, pour ces jeunes filles, une expérience postféministe. Les jeunes combattants qu’elles s’apprêtent à rejoindre et qui risquent leur vie tous les jours incarnent cette quête répressive de la virilité et de la sincérité. Des « qualités » qu’elles ne retrouvent pas chez les jeunes garçons de leur âge, immatures et qui changent de copine comme de chemise.La multiplication des familles recomposées, le déficit d’autorité, ou encore le désenchantement vis-à-vis du féminisme dont les acquis leur paraissent désormais banals permettent sans doute d’expliquer la recrudescence de ces aspirations. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’immaturité de ces jeunes filles, qui ne réfléchissent pas forcément aux conséquences de leurs actes ; leur rapport à la virilité des jihadistes qu'elles entendent «épouser» a également quelque chose de très onirique.

Une interview supposée d’Hayat Boumeddiene a récemment été publiée dans « Dar al Islam », la revue francophone de l’EI. Daesh met-il en place une propagande particulière pour les femmes ?Il existe des vidéos visibles sur internet qui s’adressent spécifiquement aux candidates au jihad, mais elles sont peu nombreuses. La mise en scène de combattants qui s’inscrivent dans la lutte à mort suffit amplement à instrumentaliser le rapport homme-femme, et de faire miroiter cette promesse honorifique de devenir l'épouse d’un héros.

Certains groupuscules islamiques n’ont pas hésité à utiliser des femmes lors d’attentats, notamment pour des actions kamikazes. Ça ne semble pas être le cas de Daesh…En effet. Si vous donnez le droit aux femmes de lutter contre les forces adverses, comment serait-il possible de justifier l’inégalité homme-femme ? L’épreuve de la mise à mort est une manière de faire intrusion dans l’espace public et donc de se réaliser individuellement. Pour Daesh, une femme ne peut donc devenir martyr qu’accidentellement, en cas de bombardement ennemi par exemple, sinon elle serait égale à l'homme, ce que les jihadistes dénient.Certaines femmes tiennent tout de même des responsabilités au sein de l’EI, comme la supervision d’esclaves, mais en aucun cas elles ne sont impliquées dans la lutte armée. Néanmoins je suis persuadé que si on offrait à ces filles un enseignement militaire, elles seraient ravies d’aller au combat.

Clément Quintard

Sciences Humaines