Donald Trump, un président indépendant et imprévisible jusqu’au bout ?

À l’heure où sont écrites ces lignes, l’équipe du président Trump n’est pas encore complète et toutes les mesures de politique étrangère qui seront adoptées pendant les 100 premiers jours de sa présidence ne sont pas connues. Celui qui faisait encore figure d’épouvantail « populiste » dans les médias est subitement devenu, au lendemain de sa victoire, un « pragmatique et non un idéologue » à en croire les propres mots du président Obama.

Mais aucun analyste avisé n’a attendu cet avis pour se convaincre que D. Trump a toujours été un réaliste qui, aux antipodes de l’image du trublion provocateur et outrancier qu’il s’est forgé pour les besoins de sa campagne, est généralement présenté par ses collaborateurs comme un redoutable négociateur, un fin stratège, un homme ouvert au dialogue et qui sait se montrer courtois. La principale question qui se pose aujourd’hui consiste à savoir si ce pragmatisme conjugué à sa volonté manifeste d’ouvrir son administration à toutes les idées et sensibilités, parfois contradictoires, qui traversent plus que jamais sa famille politique, suffira à la prémunir contre de possibles batailles intestines.

Les informations dont nous disposons semblent préfigurer des lignes de force de la gouvernance Trump plus complexes que ne l’ont laissé supposer ses discours simplistes. De prime abord, peu d’éléments permettent de penser que sa politique étrangère sera en rupture totale, tout au moins dans l’immédiat, avec celle de l’équipe Obama sur l’ensemble des dossiers-clés et des engagements qui ont été pris. Tout au plus, faut-il s’attendre à des révisions, dont certaines seront plus significatives que d’autres, et à une position inflexible sur l’immigration, thème-clé de sa campagne. Comme attendu, il semble se dessiner une politique étrangère centrée prioritairement sur les besoins nationaux de l’Amérique plutôt que sur les besoins du monde, et une administration bien partie pour poursuivre la dynamique de « désengagement », marqueur du passage d’Obama, via la relativisation du rôle de « nation indispensable » conféré à l’Amérique au profit de l’affirmation d’une nation souveraine qui ne compte pas laisser des alliances contraignantes constituer un frein à sa liberté de décision et d’action. Il faut s’attendre à une sorte de synthèse des courants internationaliste, isolationniste et nationaliste existants au sein du parti républicain (le dernier courant est essentiellement incarné par le Tea Party dont la progression fulgurante des idées a proprement déstabilisé les républicains traditionnels et « hardline »).

Sur la scène internationale, l’administration Trump pourrait se montrer plus exigeante ou moins large, c’est selon, vis-à-vis de ses partenaires traditionnels en ce qui concerne leur part de contribution à leur propre sécurité. Le principe du burden-sharing (partage du fardeau) mis en avant dans la « doctrine » Obama pourrait prendre tout son sens sous la présidence Trump, avec une Amérique moins prompte à mettre seule la main au portefeuille et plus encline à majorer le coût de ses prestations en matière de défense et de sécurité. Des signes laissent penser que Washington exclura les interventions à but non défensif et n’interviendra qu’en cas de stricte remise en cause des intérêts vitaux (économiques et sécuritaires) de l’Amérique qui priment sur les considérations portant sur les valeurs, la diffusion de la démocratie et les droits de l’Homme.

À cet égard, D. Trump ne semble pas être mal à l’aise avec les méthodes brutales auxquelles ont recours certains dirigeants, comme lorsqu’il estime, par exemple, que l’Amérique ne devrait pas critiquer la grande vague de purges menée par le président turc Recep Tayyip Erdogan depuis la tentative de coup d’État contre lui. Pas plus qu’il ne s’est montré jusqu’ici très sensible aux inquiétudes exprimées par les alliés européens à propos du risque d’une « agression russe » des pays baltes. Cette relative indifférence, pouvant être résumée par « it’s not our business », inquiète ses alliés de l’OTAN. En somme, D. Trump ne semble pas très volontaire pour donner des leçons de morale aux autres chefs d’État ni pour leur imposer leur conduite, à la différence de son ex-rivale malheureuse, Hillary Clinton. Il n’est cependant pas certain que son entourage et le Congrès dominé par les républicains l’entendent de cette oreille, précisément en ce qui concerne la façon de parler aux Russes.

Les premiers signes d’une politique étrangère marquée par la tension entre deux écoles

Le président Trump est sur le point de s’entourer de personnalités républicaines dont les vues ne sont pas toutes homogènes ou convergentes sur les questions de politique étrangère, de diplomatie, d’immigration, de valeurs sociales, de commerce international et de homeland security, puisqu’elles combinent des tempéraments et des visions du monde issus du néoconservatisme (qui s’inscrit dans le cadre de pensée de l’école internationaliste) et de la mythologie isolationniste de l’école réaliste. Une chose semble cependant acquise : avec D. Trump, Washington semble a priori à l’abri de l’activisme messianique. Le Général Michael T. Flynn, un fidèle nommé par D. Trump à la sécurité nationale, partage avec certains prétendants au poste de secrétaire d’Etat une vision typiquement voire obsessionnellement centrée sur le terrorisme islamiste et sur l’islam politique tout court.

Mais contrairement à nombre de républicains, cette lecture le conduit à considérer d’un très bon œil une coopération plus étroite avec la Russie sur le dossier syrien et la lutte anti-terroriste. Et ce point le rapproche le plus immédiatement de D. Trump. Pourtant, l’aversion spécifique pour l’islam, classique chez les républicains conservateurs et interventionnistes, coexiste chez eux avec une attitude complaisante qui consiste à traiter avec des dictatures arabo-musulmanes réactionnaires, accusées de financer le jihad et le terrorisme dans le monde, et à leur offrir un parapluie militaire tant qu’elles ne remettent pas en cause l’ordre américain établi. Même si elle semble, dans une certaine mesure, refléter une transition idéologique interne en cours, l’administration Trump continuera vraisemblablement de porter l’empreinte d’une conception républicaine des relations internationales et de la politique étrangère post-attentats du 11 septembre 2001 non débarrassée de ses schémas binaires (le « choc des civilisations ») et de ses criantes contradictions entre valeurs et intérêts.

Un point d’équilibre devra être trouvé, qui permette à Washington de rassurer ses alliés européens tout en rompant avec une surenchère antirusse stérile et d’éviter une nouvelle impasse avec l’Iran qui pourrait survenir en cas d’anéantissement de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, signé le 14 juillet 2015, comme le promettent depuis longtemps les républicains. Il y a peu d’assurance que ces deux objectifs diplomatiques puissent être atteints sans obstacles, mais les perspectives d’une amélioration ou d’un léger réchauffement restent malgré tout un peu plus élevées en ce qui concerne les relations avec la Russie qu’avec l’Iran.

Le nouveau président américain est, bien entendu, réfractaire aux idées internationalistes qui, à ses yeux, ont présidé au déclin de l’Amérique à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. Néanmoins, ne pas être un internationaliste ne signifie pas qu’il prendra la décision unilatérale de « déchirer » l’accord sur le nucléaire signé avec le groupe 5+1, ni qu’il tournera systématiquement le dos au multilatéralisme et aux partenariats lorsqu’il s’agira de traiter ponctuellement certains grands problèmes mondiaux qui concernent également l’Amérique, et ce, dans la mesure où il s’accorde au moins avec Barack Obama sur le fait que l’Amérique ne peut régler à elle seule tous les problèmes du monde sans la participation active des autres puissances. La nature de l’approche de l’administration Trump sera grandement déterminée par l’idéologie et le profil psychologique des responsables de la sécurité nationale qui l’entoureront, du prochain secrétaire d’État, et par l’impact du contre-pouvoir incarné par le Congrès. C’est sans doute à ce niveau que se situent encore (et surtout) les plus grandes incertitudes et les doutes sur la cohérence et l’efficacité de la politique étrangère en gestation.

La nomination du secrétaire d’État : un choix de cohérence ou d’ouverture ?

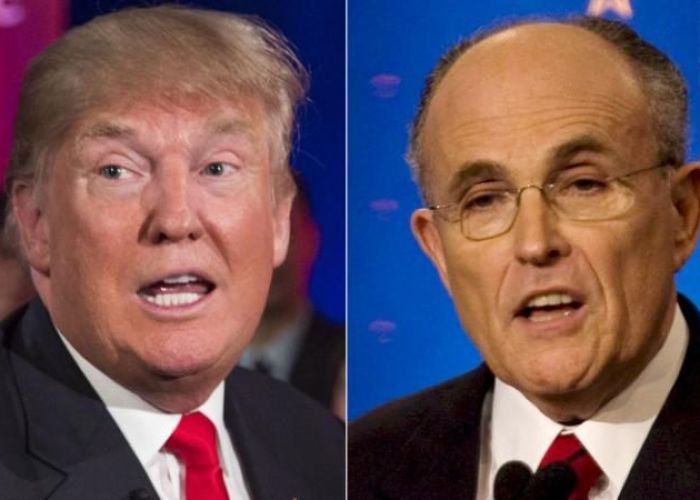

Parmi les noms qui circulent pour le poste de secrétaire d’Etat, figure en tête celui de l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani (72 ans). Ce dernier ne fait pourtant pas l’unanimité. Un article du NY Times souligne, à cet égard, son manque d’expérience et, bien souvent, de tact et de jugement dans ce domaine. Proche de D. Trump auquel il a apporté un soutien constant dans sa campagne, Rudy Giuliani s’est essentiellement illustré durant sa carrière dans la politique nationale et ne peut se prévaloir d’une expérience substantielle en matière de négociation internationale. Tout en appelant à la tolérance et à l’unité de la nation américaine au lendemain des attaques terroristes du WTC, sa pensée a continué à se structurer autour du spectre du terrorisme islamiste menaçant de s’abattre sur l’Amérique, devenu depuis lors un leitmotiv dont il charge tous ses discours, ce qui lui vaut d’ailleurs les moqueries de ses adversaires. Bien qu’il ne soit pas le plus conservateur des candidats potentiels sur les valeurs – il est pro-choice, pro-gay et pro-immigration – et ne manque pas de faire l’éloge de l’unité, de la diversité et de la tolérance de la nation américaine (un des points qui le différencie du discours xénophobe et anti-immigration du candidat Trump), il dénonce en revanche avec la même vigueur que D. Trump et le reste de ses copartisans l’accord sur le programme nucléaire iranien. Au cours d’un meeting de sa campagne présidentielle organisé en 2008, R. Giuliani avait prévenu que s’il était élu président il empêcherait par tous les moyens l’Iran de devenir une puissance nucléaire, jugeant ses dirigeants trop « irresponsables » pour les autoriser à posséder une telle technologie. Perçu comme un « modéré » ou « centriste » sur les questions sociales par le public américain, R. Giuliani reste pourtant, en politique étrangère, un néoconservateur et un militariste de tendance pure et dure (« hardline »).

Les autres candidats potentiels à ce poste sont le sénateur Newt Gingrich (73 ans) et le diplomate et ex ambassadeur aux Nations Unies John Bolton (68 ans). Le premier est connu comme l’un des chantres de l’exceptionnalisme américain. Contrairement au protectionniste et non-interventionniste D. Trump, N. Gingrich est un internationaliste et interventionniste militaire chevronné. Il avait fait partie des lobbystes d’affaire à pied-d’œuvre pour obtenir l’accord de libre-échange nord-américain (Alena) – que Trump a promis de renégocier – et soutient activement le développement des relations commerciales avec la Chine – à laquelle D. Trump a promis une « guerre douanière » qu’il n’est pas sûr de pouvoir mener puisque les mesures de rétorsion chinoises pourraient à leur tour fortement affecter l’industrie américaine et effaroucher les congressmen.

Le second, John Bolton, est sans doute le plus virulent des candidats, « faucon » parmi les « faucons » néoconservateurs, parangon de l’unilatéralisme américain (il exprime volontiers sa défiance vis-à-vis des organisations internationales), J. Bolton a notamment en commun avec R. Giuliani, N. Gingrich et le président du comité sénatorial des affaires étrangères Bob Corker (64 ans), également challenger, d’avoir été tout au long de sa carrière inconditionnellement engagé en faveur d’Israël. Enfin, le nom de Richard N. Haass (65 ans), président du Council on Foreign Relations (CFR) a également été avancé. Ce dernier a servi au sein des administrations G. H. Bush et G. W. Bush et, dans une tribune, a accusé D. Trump d’avoir « déjà endommagé l’OTAN » (« Trump has already damaged NATO« ).

Ses positions n’en font pas, a priori, l’un des grands favoris au poste, mais tout est possible d’autant que le président, qui multiplie les signes d’ouverture, s’est s’entretenu le 19 novembre au Trump National Golf Club avec le sénateur Mitt Romney (69 ans), qui ne partage pourtant pas ses idées sur la Russie et le commerce, et qui l’avait qualifié de candidat « bidon » et de « fraude » pendant la campagne. La nomination de M. Romney serait susceptible de tempérer la ligne dure vers laquelle s’oriente ostensiblement l’équipe Trump, qui compte déjà le « faucon » Mike Pompeo,nommé à la tête de la CIA, et qui devrait voir le général James Mattis, figure respectée des néocons, prendre les rênes du Pentagone.

D. Trump aura fort à faire pour rassembler sa famille politique très divisée en tentant de rapprocher les vues les plus conservatrices, libre-échangistes et interventionnistes aux siennes tout en conservant son autorité et un semblant de cohérence. Par ailleurs, indépendamment du choix arrêté, l’on perçoit difficilement parmi les candidats jusqu’ici évoqués un homme capable de renverser les piliers de la politique étrangère américaine.

Vers une remise en question imminente de la politique étrangère américaine ?

L’on ignore si l’un de ces hommes, dont la nomination devra être ensuite confirmée par le Congrès, saura composer habilement avec « la russophilie » supposée du nouvel occupant de la Maison Blanche, ni s’il saura parvenir à un consensus bipartisan quant au vote de nouvelles sanctions contre Téhéran ou à la mise en place de nouvelles mesures visant à contrer les retombées de l’accord sur le nucléaire iranien et la levée de certaines sanctions qui permettent à Téhéran de dégager des marges de manœuvre financières et ainsi, selon eux, de développer son programme balistique qui menace directement Israël. Pour leur part, s’ils semblent se satisfaire de cette victoire, les officiels russes ne sont pas pour autant gagnés par l’euphorie, car ils n’ignorent pas le sentiment négatif général qui anime la majorité du Congrès vis-à-vis de leur pays et de leur gouvernement. Le scepticisme et la prudence semblent toujours de mise de leur côté, s’agissant de la capacité réelle d’un président américain, aussi iconoclaste soit-il, comme de n’importe quel président américain démocrate ou républicain du reste, à relancer et à faire aboutir un éventuel second « reset »(redémarrage) des relations russo-américaines et à lever les sanctions qui étranglent la Russie. La plupart d’entre eux savent qu’indépendamment de ses bonnes dispositions personnelles vis-à-vis du président Poutine, D. Trump n’aura probablement pas les coudées franches pour transformer les relations bilatérales sans l’appui de son propre camp au sein du Sénat.

Le « réchauffement » escompté avec Moscou après l’avortement du reset(durablement compromis depuis l’intervention en Libye, l’interminable bras de fer sur la Syrie et la crise ukrainienne) résistera-t-il à l’influence de sénateurs et de lobbyistes aux tendances interventionnistes toujours fortes et/ou, au minimum, prônant la plus grande fermeté avec la Russie ? Le sénateur républicain John McCain, réélu à la tête de la Commission des Forces armées du Sénat, rejette clairement le ton de camaraderie avec lequel Trump évoque Vladimir Poutine. Si l’entente et l’admiration réciproque entre les deux présidents se confirment durant son mandat et si leur souhait commun de concentrer leurs efforts sur la lutte contre « l’État islamique » en Syrie et en Irak, dépassent la simple déclaration d’intention, reste à savoir si les décisions qui suivront se traduiront par une coopération effective et accrue sur le terrain, dans le cadre d’un déploiement de forces spéciales et de bombardements aériens conjoints, ou si elle restera réduite à la portion congrue.

Exception faite de l’éventuelle lutte commune contre « l’Etat islamique » et le terrorisme islamiste, la vision et les buts poursuivis par Washington et Moscou au Moyen-Orient restent peu conciliables. L’objectif pour Moscou est toujours d’aller au bout de sa quête paritaire avec les États-Unis, afin de rester crédible et de peser sur les dossiers qui l’intéressent : la normalisation de ses relations avec l’Occident, l’arrêt de l’expansion de l’OTAN et de son dispositif antimissile en Europe de l’Est. Il n’est pas dit que la sympathie que se vouent les deux chefs d’Etat aboutira à un modus vivendi durable entre leurs pays dans ces deux régions pivots de l’influence américaine. Les doutes exprimés par D. Trump quant à la nécessité de payer pour la défense européenne durant sa campagne pourraient faire l’objet de discussions ultérieures avec les États membres concernés. Mais il est cependant peu probable de voir l’Amérique mettre à mal cette alliance compte tenu de la crainte que suscitent chez les internationalistes démocrates et républicains une fragilisation de l’OTAN face à la Russie et une réduction globale de l’influence américaine poussant les Européens à renforcer leurs dépenses militaires et à concevoir leur propre défense commune.

Difficile de voir en D. Trump un parfait isolationniste, encore moins un pacifiste, et de considérer que toutes ses positions sont peu perméables aux objectifs fondamentaux du Parti républicain en politique étrangère. Il est partisan d’une hausse des dépenses militaires, a prôné durant sa campagne (à l’instar d’H. Clinton) la fermeté vis-à-vis de la Chine et a fait part de son intention de renforcer la présence militaire américaine pour contrer l’expansion de ce rival économique dans le Pacifique. En outre, comme l’ensemble des républicains, il n’a cessé de critiquer vertement le deal avec l’Iran sur le nucléaire qu’il jugeait désastreux pour Israël et qu’il déclarait vouloir renégocier. D. Trump sera rapidement amené à comprendre que l’Amérique ne peut prendre la décision unilatérale d’annuler un accord multilatéral sans en payer le prix, ni de s’isoler d’une scène internationale où les ambitions des puissances émergentes restent vives. Par ailleurs, s’agissant de l’indéfectible soutien américain à Israël, D. Trump ne devrait pas non plus être l’homme de la rupture : il a promis de déplacer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, décision symbolique qui va de pair avec son souhait de reconnaître officiellement Jérusalem comme « capitale éternelle et indivisible d’Israël ». Tout porte à croire que la défense de la solution de deux États ne sera pas vraiment une priorité pour D. Trump, et qu’il ne s’engagera pas davantage – et peut-être même moins – que son prédécesseur au Moyen-Orient.

Il n’est donc pas à craindre, sauf circonstances exceptionnelles, de nouvelle aventure militaire massive des États-Unis à l’extérieur mais rien ne prédit pour autant la fin des « guerres secrètes » initiées par B. Obama et de la présence militaire américaine (dont l’empreinte est certes dite « plus légère ») dans de nombreux pays qui se trouvent de facto en état permanent de guerre : Lybie, Yémen, Irak, Soudan du Sud, Somalie et Afghanistan. La majorité des membres du parti républicain ne veulent pas avoir à porter de nouveau la responsabilité d’un énième fiasco militaire retentissant au Moyen-Orient ou ailleurs. Cette frilosité des dirigeants américains (démocrates comme républicains), doublée de la fatigue éprouvée par leur peuple au sortir d’une décennie de guerres, a envoyé aux chefs d’État des pays alliés et adversaires le signal d’un leadership américain plus hésitant, donc plus « faible », et qui, en dépit de son statut de première puissance, n’est plus une « hyperpuissance » capable d’intervenir partout et durablement, surtout quand ses intérêts ne sont, à l’évidence, pas vitalement engagés. Si la victoire de D. Trump renseigne sur l’humeur générale d’une Amérique désireuse de se centrer davantage sur elle-même, il est cependant prématuré d’y voir une remise en question radicale et immédiate de tous les aspects de la politique étrangère, fondamentalement internationaliste et interventionniste, qui prévaut depuis la fin de la seconde Guerre mondiale.

Chady Hage-Ali |20 novembre 2016